Randonnée du vendredi 27 avril 2012

Grace aux Baroudeurs je complète ma connaissance du massif des Bauges. L'objectif du jour est d'atteindre le Roc de Tormery 1135 m en partant du village de Chignin.

Antoine Salvi nous écrit : "

Randonnée sauvage dans

la falaise abrupte boisée où domine le buis jusqu’à la cime, magnifique

belvédère sur la bassin chambérien et la vallée du Grésivaudan. Départ

au milieu du vignoble savoyard qui recouvre sa base exposée plein sud.

Montée originale par le pas artificiel de l’Echelle construit pour consolider la falaise…. et descente par la grotte de l’Ermite sur une sente de plus en plus érodée demandant beaucoup d’attention".

Tout a été vérifié même la recommandation de marcher aux heures fraiches car le retour à la sortie des buis et dans le vignoble a été chaud, chaud !

Vidéos

Voir la

vidéo de Antoine Salvi et

encore celle-ci

Parking

Près de l'église de Chignin ou mieux au parking de la Poste

Itinéraire suivi

Nous nous sommes trompés pour le départ...

Aller jusqu'au lavoir puis prendre à droite

Prendre la "rue de la soif" à gauche au carrefour

Entre deux maisons à droite monter une piste dans les vignes (marques jaunes)

Le Petit Bois 860 m continuer vers le Trou de Chignin

Trou de Chignin 980 m continuer encore tout droit

Filer vers la falaise et passer sous un bel encorbellement

Arriver à la base d'un mur de soutènement et continuer jusqu'aux échelles

En haut suivre à droite la crête jusqu'au sommet 1135 m

Continuer et passer Sous le Roc de Tormery 1110 m

Descendre en direction du Tapin

Prendre a main gauche "Circuit de la Savoyarde par le Trou de Chignin"

Suivre à gauche une indication manuscrite "La grotte"

Grotte de l'Ermite 1000 m

Continuer à descendre avec une courte et raide remontée

Au seul embranchement prendre à main gauche et retrouver Les Petits Bois

Descendre par l'itinéraire de montée

Remarques

Un seul randonneur venu d'ailleurs

Le mur de soutènement (énorme rocher au-dessus) est un beau travail de maçonnerie et il paraitrait que l’Échelle aux barreaux scellés dans le béton aurait été une voie d'accès pour les ouvriers...

Les 47 barreaux du Pas de l’Échelle sont en très bon état et se montent sans risque

Le circuit dans la partie falaise ne présente pas de difficultés techniques mais nécessite une vigilance certaine

Très beau cheminement dans les buis et les encorbellements

Belles vues au sommet

Test du sac Murmur chargé satisfaisant

Météo

Ciel voilé et quelques nuages

Temps chaud 21 ° au sommet et à l'ombre, 28° dans la vallée

Peu de vent

Temps, distance, dénivelé

D'après Keymaze

5 h 30 ; 13,20 km ; 864 m en cumulé

Cliquer sur les images pour les agrandir

|

| Vallée de l'Isère du Roc de Tormery |

|

| Lever de sa majesté |

|

| En montant : le Granier et son col |

|

| Roc de Tormery et au fond Belledonne |

|

| Encorbellement après le Trou de Chignin |

|

| Cheminement près de la roche |

|

| Contrastes de couleurs |

|

| Soutènement maçonné |

|

| Haut du soutènement maçonné vu de côté |

|

| Les 47 barreaux du pas de l’Échelle |

|

| Dans le pas de l’Échelle |

|

| Sortie du pas |

|

| Encorbellement vu d'en haut |

|

| Montfruitier 1073 m : erreur ! |

|

| Vallée de l'Isère |

|

| Mont Tormery en descendant sur le Tapin |

|

| Tout droit vers la grotte : enfin on espère... |

|

| Grotte de l'Ermite |

|

| Porche de la Grotte de l'Ermite |

|

| Grotte de l'Ermite ; belles couleurs |

|

| Et ce matin... |

|

| Encore |

|

| Trajet sous Google Earth |

|

| Élévation |

A PROPOS DU ROCHER DE TORMERY

Source : http://www.gutenberg.org/files/38842/38842-h/38842-h.htm

Document original : L'Illustration, No. 3666, 31 Mai 1913

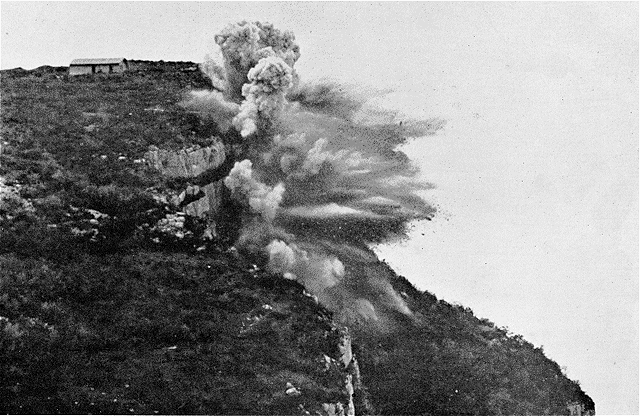

L'EXPLOSION DU ROCHER DE TORMERY

"Un des événements de la semaine dernière a été cette explosion du rocher

de Tormery dont on parlait depuis si longtemps. Il faisait partie

obligée des curiosités que devait visiter le touriste, venu passer

quelques jours à Aix-les-Bains ou dans la contrée. On vous conduisait

jusqu'à la gare de Chignin et l'on vous montrait le rocher.

--Voilà la «Roche Pourrie», disait le guide, et au-dessous le village de

Tormery qu'elle écrasera un de ces jours.

Et, de fait, il y avait lieu de redouter un cataclysme, car cette énorme

masse, de 9.000 mètres cubes, semblait suspendue au-dessus des soixante

et quelques maisons habitées par les braves cultivateurs savoyards. Un

premier avertissement avait été donné le 14 août 1903. A 7 heures du

soir, deux blocs de 400 mètres environ s'étaient détachés de la «Roche

Pourrie», comme l'avaient baptisée les paysans, à cause de sa

désagrégation lente, mais progressive. Ces blocs, par bonheur, étaient

tombés dans la plaine et n'avaient atteint personne. Ils s'étaient

contentés d'écraser deux celliers inoccupés, dont, après la chute, il

n'était plus resté trace.

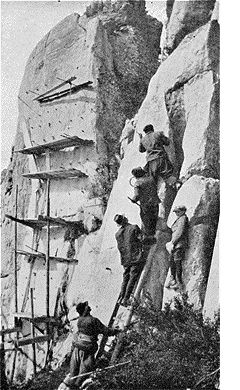

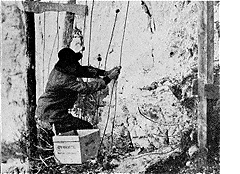

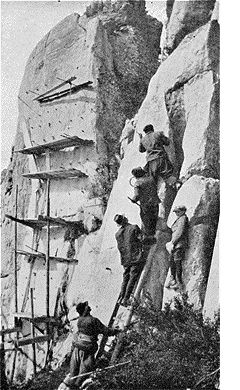

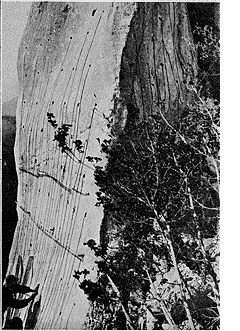

Les échafaudages dressés pour le

Les échafaudages dressés pour le

percement des 237 trous de mine.

Allait-il donc, dans un temps plus ou moins long, en être de même du

village? C'était certain, c'était fatal, si l'on ne prenait au plus vite

les mesures nécessaires.

L'administration des ponts et chaussées intervint. Elle fit sceller, en

travers des crevasses, des barres de fer qui permettraient de constater

le moindre déplacement du rocher. C'était un palliatif momentané et

insuffisant, parce que le rocher qui repose sur un sol marneux pouvait

un jour s'abattre d'un seul coup sur Tormery sans avoir bougé

auparavant.

Des démarches nouvelles furent faites de la part des autorités locales,

maire, conseil municipal, conseil d'arrondissement, conseil général,

préfet... Les ingénieurs des ponts et chaussées examinèrent sous toutes

ses faces la «Roche Pourrie» et finirent par tomber d'accord sur ce

point qu'il fallait la détruire.

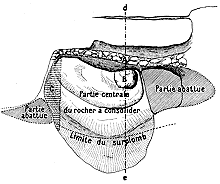

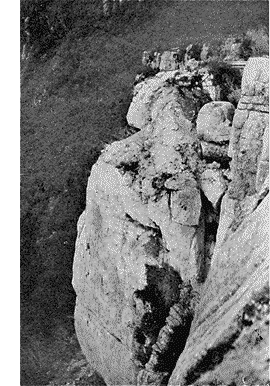

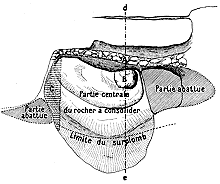

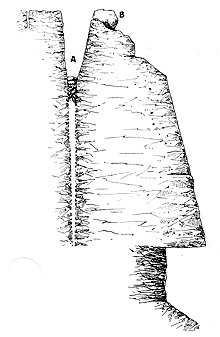

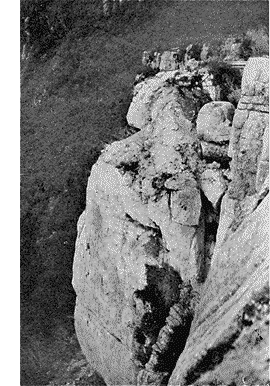

Le bloc B (après l'explosion qui a détruit, à droite et à gauche, les

parties condamnées de la masse rocheuse) est tombé en arrière,

entraînant des fragments de la partie supérieure, et s'est coincé en A

dans la crevasse; la partie C de la roche centrale restée en surplomb

s'est déplacée de 4 centimètres en bas et vers sa droite.

Vue en plan.

Vue en plan.

Vue en coupe (suivant d e

Vue en coupe (suivant d e

sur la vue en plan).

Mais comment? On ne pouvait pas, bien entendu, faire écrouler le rocher

sur le village: c'eût été provoquer la catastrophe qu'on voulait éviter.

Par les moyens ordinaires, c'est-à-dire par des coups de mine

successifs, on aurait envoyé au loin d'énormes quartiers de roc qui

auraient broyé tout ce qui se serait trouvé sur leur passage. Il fallait

au contraire anéantir le rocher, le réduire en parcelles inoffensives,

et pour cela provoquer, en des points très nombreux et très rapprochés,

autant d'explosions absolument simultanées. Mais, même en employant

l'électricité, on ne voyait pas bien la possibilité d'y arriver...

d'autant plus qu'il fallait éviter tout «ratage», c'est-à-dire toute

mine n'ayant pas fait explosion et demeurant par suite très dangereuse.

On s'adressa--il y a un an de cela--à la maison Davey, Bickford, Smith

et Cie, de Rouen, déjà bien connue par son cordeau Bickford qui sert

dans les mines--et aussi dans les attentats anarchistes --à faire

exploser un engin, utile ou criminel. Il ne s'agissait pas cette fois du

cordeau Bickford ordinaire, comme l'ont dit presque tous les journaux,

mais bien d'un nouveau cordeau détonant au trinitrotoluène, pour lequel

la maison a pris un brevet spécial et qui détone avec une vitesse de

6.000 mètres à la seconde, alors que le cordeau ordinaire brûle à raison

d'un mètre en 90 secondes et ne peut pas exploser.

La vitesse de détonation du nouveau cordeau permet de faire partir

ensemble un nombre incalculable de mines avec une seule amorce

électrique mise au moment même où l'on veut produire l'explosion.

Le cordeau est en contact avec toutes les cartouches, car il va au fond

de chaque trou. Il oblige toutes les cartouches à partir. Plus

d'accidents consécutifs aux culots, d'explosifs,--terme consacré pour

désigner l'explosif non parti. En outre, pendant le chargement,

l'absence d'amorce supprime tout danger.

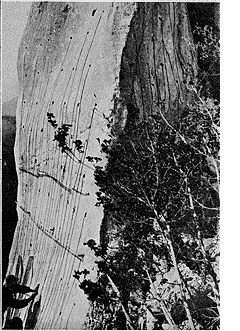

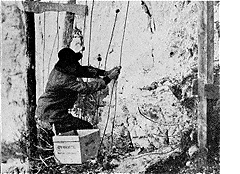

Le chargement à la dynamite des

Le chargement à la dynamite des

trous de mine et la pose des

cordeaux détonants.

C'est avec ce cordeau qu'on a exécuté des travaux très difficiles et

très délicats, comme le déblaiement du tunnel d'Ypres, situé au milieu

de riches propriétés qu'une secousse trop forte eût pu détériorer, ceux

de Briddlington (Yorkshire), de Port-de-Bouc, de

Saint-Jean-de-Maurienne, etc.

La maison Davey, Bickford et Cie envoya un jeune ingénieur, M. Georges

Dienne, qui examina le rocher. Après une visite minutieuse, il fut

d'avis qu'on pouvait, sans le moindre danger pour le village, réduire en

poussière les 9.000 mètres cubes.

Mais M. Reulos, ingénieur des ponts et chaussées, estima que c'était

exagéré. A son avis, il suffisait d'enlever deux blocs qui se trouvaient

à droite et à gauche du bloc central et qui, à eux deux, cubaient 2.000

mètres. Le reste ne serait plus dangereux. On consoliderait le bloc de

7.000 mètres restant, au moyen d'un mur de soutènement.

N'ayant à s'occuper que de l'exécution des ordres reçus, M. Georges

Dienne s'inclina. Il prit ses mesures. Ce fut une besogne longue et

difficile que de percer les 237 trous de mine sur les flancs de ces deux

blocs. On en jugera par les photographies prises pendant la préparation.

Ces trous de mine furent chargés avec de la dynamite gomme à 92% de

nitroglycérine. Certains de ces trous dépassaient quatre mètres et demi

de profondeur et étaient chargés de six kilos de dynamite.

La longueur totale de cordeau détonant, partant de chaque trou pour se

raccorder au point où fut placée, à la dernière minute, l'amorce

électrique qui provoqua la détonation générale, était de 1.500 mètres.

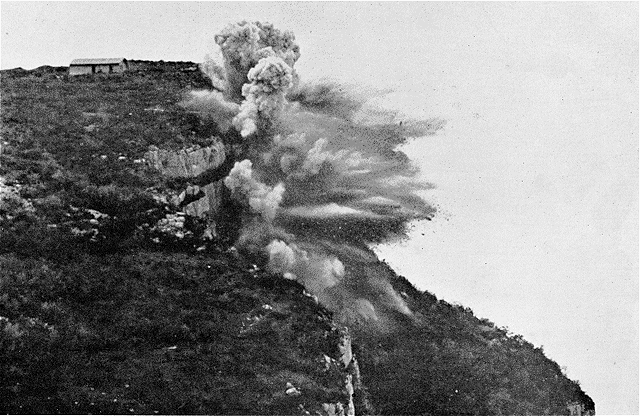

L'explosion.

L'explosion.

Près de la cabane, sur le flanc de la

montagne, à gauche, se tenait, avec ses aides, l'ingénieur chargé de

déterminer la déflagration; on voit, aux bords de la dentelure de flamme

et de fumée, que la roche éclatée est projetée dans l'espace en

cailloutis minuscules.

Bien que M. Dienne répondît de tout et affirmât que les maisons de

Tormery ne ressentiraient même pas une secousse, l'administration crut

devoir prendre des mesures exceptionnelles de prudence. On donna ordre

d'évacuer le village et ce fut un spectacle attristant de voir les

paysans abandonner leurs maisons avec leurs femmes et leurs enfants,

traînant après eux leurs bestiaux, emportant leurs objets les plus

précieux, leurs instruments agricoles, etc. Mercredi matin, le maire de

Chignin, commune d'où dépend Tormery, vint avec les gendarmes et les

gardes forestiers visiter les maisons une à une pour s'assurer que

personne n'y était resté.

La nouvelle de cette explosion avait attiré beaucoup de curieux. Il en

était venu d'Aix-les-Bains, de Chambéry, de Grenoble, de Lyon, de

Genève. La compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée avait organisé des

trains spéciaux et la petite gare de Chignin ne s'était jamais trouvée à

pareille fête. Pour contenir la foule, on avait dû faire venir une

compagnie de chasseurs alpins. Il fallait à tout prix empêcher les

curieux d'être victimes de leur imprudence et de recevoir sur la tête un

des blocs de roches qu'allait infailliblement lancer en l'air

l'explosion, absolument comme un volcan en éruption.

Quant au village on en avait fait le sacrifice. Il allait,

vraisemblablement, être enseveli sous les décombres, comme Pompéi et

Herculanum sous la lave du Vésuve. Le conseil général avait voté une

somme de 100.000 francs pour indemniser les habitants, obligés de se

reconstruire un asile un peu plus loin dans la vallée.

Mercredi matin, la foule était là, haletante. On se montrait, en face de

Tormery, le Granier, cette muraille de 2.000 mètres qui maintient la

montagne. On se racontait qu'en 1428 une partie de cette montagne

s'était écroulée, engloutissant vingt-trois localités, dont une ville de

5.000 habitants, nommée Saint-André, et sur l'emplacement de laquelle se

trouve actuellement le lac du même nom. On se disait qu'aujourd'hui

encore, dans la clarté des matins, on peut apercevoir sous les eaux du

lac, au fond, tout au fond, la pointe du clocher de Saint-André, comme

dans la baie de Soulac, en Saintonge, on aperçoit à temps calme la ville

engloutie par la mer.

Dix heures... M. Georges Dienne, après une rapide inspection, réunit ses

cordeaux et pose le détonateur. On avertit la foule que l'explosion va

avoir lieu.

Dix heures trente-cinq... une faible flamme, un crépitement, suivi d'un

bruit semblable à celui des grêlons qui tombent. Ce sont les petits

fragments du roc qui dégringolent de chaque côté, pas plus gros que les

graviers qu'on jette dans les allées des parcs... Le village est intact.

--C'est ça l'explosion! s'écrie-t-on dans la foule.

Et, il faut l'avouer à la honte de l'espèce humaine, il y a un immense

désappointement. On se figurait voir une lueur colossale, des jets de

feu gigantesques, des blocs énormes projetés à des hauteurs

incommensurables et retombant sur les toitures du village qu'ils

auraient broyées comme des fétus de paille... Ce n'était vraiment pas la

peine de venir de si loin.

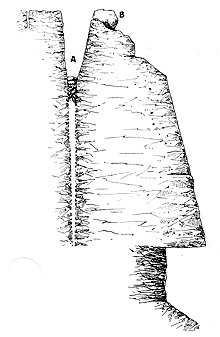

Après l'opération: blocs de roche

Après l'opération: blocs de roche

tombés dans la fissure derrière la

masse centrale de roc restant en

porte à faux.

Si, c'était la peine, parce qu'on a vu la puissance de la science

actuelle, luttant contre les forces de la nature.

Parmi les habitants aussi, il y en eut quelques-uns qui furent déçus.

Ils savaient qu'il y avait 100.000 francs destinés à payer les dégâts et

ils avaient escompté cela, imaginant sans doute qu'au lieu de leur

vétusté masure on leur donnerait un petit chalet plus moderne, plus

confortable que la demeure ancestrale si rudimentaire. Mais ils se

consolèrent vite. N'était-ce pas le bonheur quand même, que de pouvoir

sans encombre reprendre sa place au foyer et ses habitudes?...

Les deux blocs latéraux sont donc pulvérisés. Le danger est-il

complètement, définitivement conjuré? Il est à craindre que non.

Le bloc principal, de 7.000 mètres, subsiste. Les terrains qui le

supportent sont toujours aussi mauvais: c'est de la marne qui

s'attendrit et se délaie à la pluie...

Il est vrai qu'on va le soutenir par un mur. Mais ce mur, dont la

construction présentera de grandes difficultés et nécessitera de fortes

dépenses, pourra-t-il présenter une résistance suffisante? Le terrain

sur lequel on aura à poser les fondations est-il assez solide? Quelle

épaisseur faudra-t-il lui donner pour qu'il puisse supporter la poussée

formidable du rocher?

Les blocs non minés qu'on a voulu garder sur le sommet du rocher et du

côté de la montagne, pour faire contrepoids, sont tombés dans la

crevasse qui sépare le rocher de la montagne. Au lieu de soutenir la

«roche pourrie», ils vont la pousser vers l'avant.

En outre, une partie de ce rocher qui, avant l'explosion, faisait corps

avec le noyau principal, s'est déplacée de quatre centimètres vers la

droite du côté nord et est descendue également de quatre centimètres,

ainsi qu'en font foi les «témoins» posés avant l'explosion et examinés

après.

Tout cet été il n'y aura rien à craindre. Mais, l'hiver venu, avec les

pluies, ou bien encore au dégel...?

On fera bien, pendant que la saison est favorable, de construire au plus

vite le mur de soutènement et d'y apporter tous les perfectionnements

possibles, dût-on y consacrer les 100.000 francs qu'on destinait à la

reconstruction du village.

Mais n'eût-il pas été plus simple d'anéantir d'un seul coup tout le

rocher?

C. D.

Toutes les marques et images utilisées appartiennent à leurs propriétaires respectifs